附件 1-食品安全管制系統

食品安全管制系統概念

食品安全管制系統原意即為「危害分析重要管制點」(Hazard Analysis Critical

Control Point, HACCP),為一種預防性的品質管理系統,其目的主要為分析並判別食品生産過程中可能對產品有危害的因子,在決定重要控制點及控

制方法後,建立適當的控制措施,在危害發生前早一步發現,透過對加工過程的每一步進行監視和控制,預防、去除及降低生物性、化學性及物理

性危害,進而降低危害發生的概率。

「食品安全管制系統準則」綱要

依據「食品安全管制系統準則」,共含 13 條條文,其內包括:

1. 食品安全管制系統之定義。(第 2 條)

2. 明定管制小組成員人數、資格及任務,另規定該小組成員至少一人需具備專門職業人員資格。(第 3 條)

3. 明定管制小組之訓練時數。(第 4 條)

4. 明定食品安全管制系統之執行方法及原則(第 5 條至第 12 條)。

食品製造業者可參照食品安全管制系統精神,使用危害分析重要管制點原理作為管理原料、材料之驗收、加工、製造、貯存及運送全程之系統,具體呈現鑑別、評估及管制食品安全危害之相關紀錄運用,以完整訂定食品安全監測計畫。

食品安全監測計畫應監測之程序或管制點可依下列步驟設定:

步驟一:危害分析(Hazard Anaylsis – HA)

危害分析與預防控制措施是食品安全管制系統原理的基礎,也是建立食品安全監測計畫的第一步。食品製造業者在盤點所有自身可能的危害因子後可進行風險分析步驟,其要點如下:

1. 檢核自身工廠所有可見危害因子的描述,其分類應包含人員、場(廠)所、製程管制、原材料、半成品、成(產)品、運輸物流、設施、設備之衛生管理等。

2. 就前述每一個可見因子判定並描述其是否有生物性、化學性、物理性或其他未能歸類肇因的危害存在。

3. 實際描述鑑定前述各因子之相應危害並利用科學上的技術文獻來評估這些危害的嚴重程度,可利用所有已知之政府公告之資訊、相關法令、以及專家學者協助進行鑑定。

4. 就前述鑑定後之因子判定危害發生的可能性和嚴重性,並分析危害發生時可能影響範圍,每一種危害都應以可能發生率來評估。

5. 在評估過程中暴露在這種危害下其後果的嚴重性,其相對應之流程、運輸、保存、甚至使用的消費族群皆應列入考慮。

6. 可依照下列「危害分析」表單協助彙整分類,並可依自身製程類別及特性予以調整。

| 可見危害 因子 (分類) |

危害特性 | 危害描述 | 嚴重性 | 可能發 生頻率 |

是否列為高 危害因子 |

| 物理性 | |||||

| 化學性 | |||||

| 生物性 | |||||

| 未歸類肇因 |

步驟二:確定重要管制點(Critical Control Point - CCP)

重要管制點(CCP)是整體運作時,能有效控制可能產生危害的關鍵點、步驟或程序,藉由有效地控制並防止發生、消除危害,或使之降低到可接受水平。

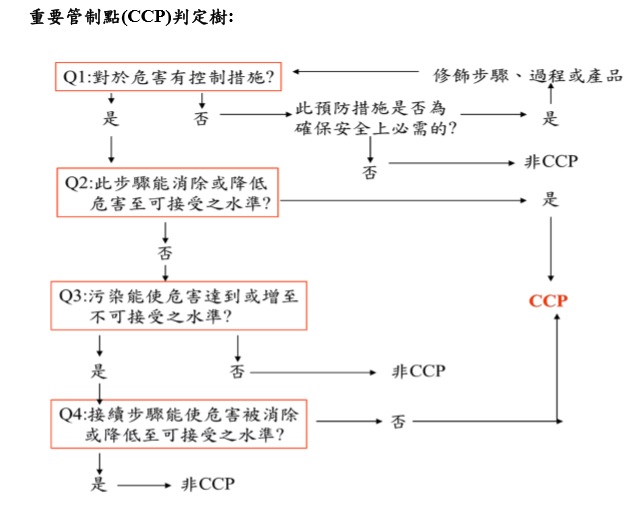

惟重要管制點改變,會因為自身廠內各項因素之改變配合,例如人員更替、供應商改變、產品加工製程、設施、設備、原料配方、廠內相關管理模式和其他配套措施的改變,以及包括消費者的改變,而有所變動。目前常會使用下述流程(判定樹),透過問題來確認是否為決定關鍵控制點。

重要管制點(CCP)判定樹:

步驟三:確定與各重要管制點(CCP)相關的管制界限(CL)

各重要管制點(CCP)是非常重要的,在訂定的時候應該合理、適宜、可操作

性強、符合實際。

如果管制界限過嚴,在尚未發生足以影響到食品安全的危害時,便大費周

章採取相關矯正及改善措施,此舉將會造成不必要的人力、物力及財力支

出,反之如果過於寬鬆,又有可能會造成風險因素的提高,產出不安全的

産品的可能性也隨之提高。

步驟四:確立重要管制點(CCP)的監控程序

食品製造業者應建立適當的監控程序,可以利用固定週期來進行監控測試,

透過自身產品的性質或加工過程的數據顯示,並應用監控結果來調整及保

持生產處於受控狀態之下,以確認整體監控程序的有效性。

步驟五:確立經監控認爲重要管制點有失控時,所應採取的矯正措施

(Corrective Actions)

當監控程序顯示,有偏離管制界限或不符合管制界限時,應即展開相應矯

正措施。矯正措施可有 2 種原則模式:

1. 矯正或消除發生偏離的原因,重新回到相關製程模式繼續運行或者

重新確立解決危害因子之方法。

2. 確認危害發生時於偏離期間所生産的産品,並決定處理程序以及相

應措施,其應包括産品的處理情況並應有紀錄。

步驟六:驗證程序(Verification Procedures)

食品安全決策小組應訂定相關模擬情境,用來確定食品安全監測計畫之體

系能有效地按照規劃方式運行,或者計畫是否需要修改,以及再確認使用

的有效方法、程式、檢測及審核手法。

步驟七:文件保存紀錄(Record-keeping Procedures)

當食品安全監測計畫在實際運行的全過程中,應有相應之技術文件、食品

相關法規或者外部資訊佐證,以及日常的監測和模擬測試紀錄,當相關文

件與表單建立後,於製程中之相關紀錄、文件及電子檔案或資料庫至少應

保存 5 年。相關文件管理建議如下:

1. 發布前須確認文件之適切性。

2. 適時檢視並更新文件。

3. 組織內使用文件為最新版本。

4. 最新版本之文件應在使用地點取得。

5. 文件需清晰易讀。

6. 作廢文件應適當留存,並確保不被誤用。